在互联网的发展历程中,HTTP 协议奠定了全球信息传递的基础,使数据可以自由流通;然而,信息的自由并未伴随着价值的自由。随着人工智能(AI)与机器经济(Machine Economy)的兴起,数据、算力与服务的交换不再仅仅是信息交互,更需要伴随即时、自动化、可信的价值结算机制。

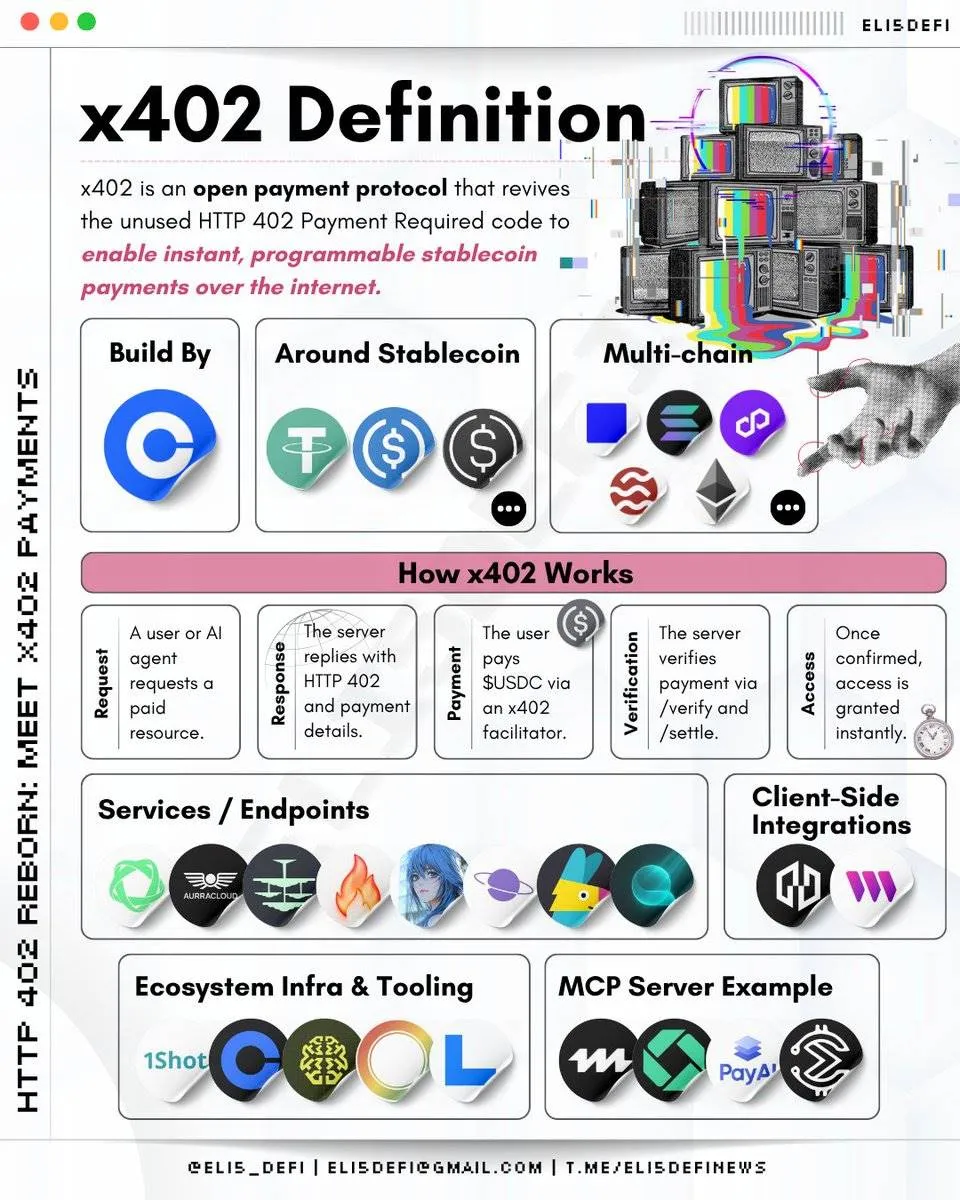

x402 协议正是在这一背景下诞生的。它以几乎被遗忘的 HTTP 状态码“402 Payment Required”为灵感,将“支付”嵌入互联网最底层的通信协议中,为 AI 代理、物联网设备及数字服务构建了一种全新的“按需付费”基础设施。通过标准化的请求与响应流程,x402 让机器能够自主完成交易,实现真正的“价值互联网(Internet of Value)”。

这一协议不仅是技术创新,更是一场经济范式的转变。它让互联网从“信息可读”走向“价值可交”,让 AI 代理从“智能工具”迈向“自主经济体”,也为未来去中心化支付、微交易与机器协作经济提供了现实路径。

背景与概念

“402 Payment Required” 是 HTTP 状态码 系列中一个几乎没被实际使用的状态码,随着 人工智能 (AI) 代理(agent)增多、机器-机器(M2M, machine-to-machine)交互增多,传统支付方式(如人类刷卡、订阅制、API Key + 预付)对于“机器自主付费”“按次调用”“微支付”等场景渐渐显得不适用,x402 协议的提出,正是为了在互联网协议层面(即 HTTP 请求/响应流程)嵌入“支付”这一功能,使得访问服务/调用接口不仅是数据传输,还可以伴随着价值传递。

核心技术框架

下面我把 x402 的核心技术框架 做成一篇连贯、深入的技术说明——不仅讲“有哪些组件/步骤”,还解释每一步为什么要这样做、实现上常见的细节与权衡、以及开发者在集成时会遇到的真实问题与解决办法。

x402 的设计初衷是把“按次付费 / 机对机付费”作为 HTTP 原生能力——当客户端请求某个资源需要支付时,服务端直接用 HTTP 402 Payment Required 告知支付条件;客户端完成支付并附上支付凭证后,服务器在同一 HTTP 流程中或在紧接的重试中交付资源。它追求链无关(chain-agnostic)、低摩擦(无注册、无 API key)、适配 AI 代理与高频微支付场景的即时结算体验。

-

客户端(Client / Payer)

不仅是浏览器用户,也可是真正的 AI 代理或后台服务。客户端的职责是:发起普通 HTTP 请求 → 若服务端返回 402 并给出支付说明,则自动(或经用户确认)构建并提交支付凭证,然后重试请求。客户端常常内置 SDK/transport 层逻辑来透明化这一流程(自动重试、签名、nonce 管理、失败回退)。 -

服务端(Server / Merchant)

服务端在路由或资源层面声明“此资源需付费”的策略:它在回应 402 时必须把定价信息、代币(或货币)类型、收款目标/接收方标识、可选的有效期或参考 ID返回给客户端;此外,还需要提供验证入口以便在客户端提交支付证明后进行核验与发放资源(或签发临时授权)。这是实现“无账户、按次付费”体验的核心。 -

结算方 / Facilitator

这是 x402 的核心创新点之一——把“验证支付并把链上结算结果映射回 HTTP 请求”这部分抽象出来。Facilitator 可以是第三方服务(或由服务端自己运行的组件),负责:接收或观察链上交易、验证支付满足服务端要求、出示可验证的支付证明以供服务端或客户端使用、以及在必要时执行原子化或补偿流程。Facilitator 可以减少每个服务都必须直接与区块链交互的复杂度。

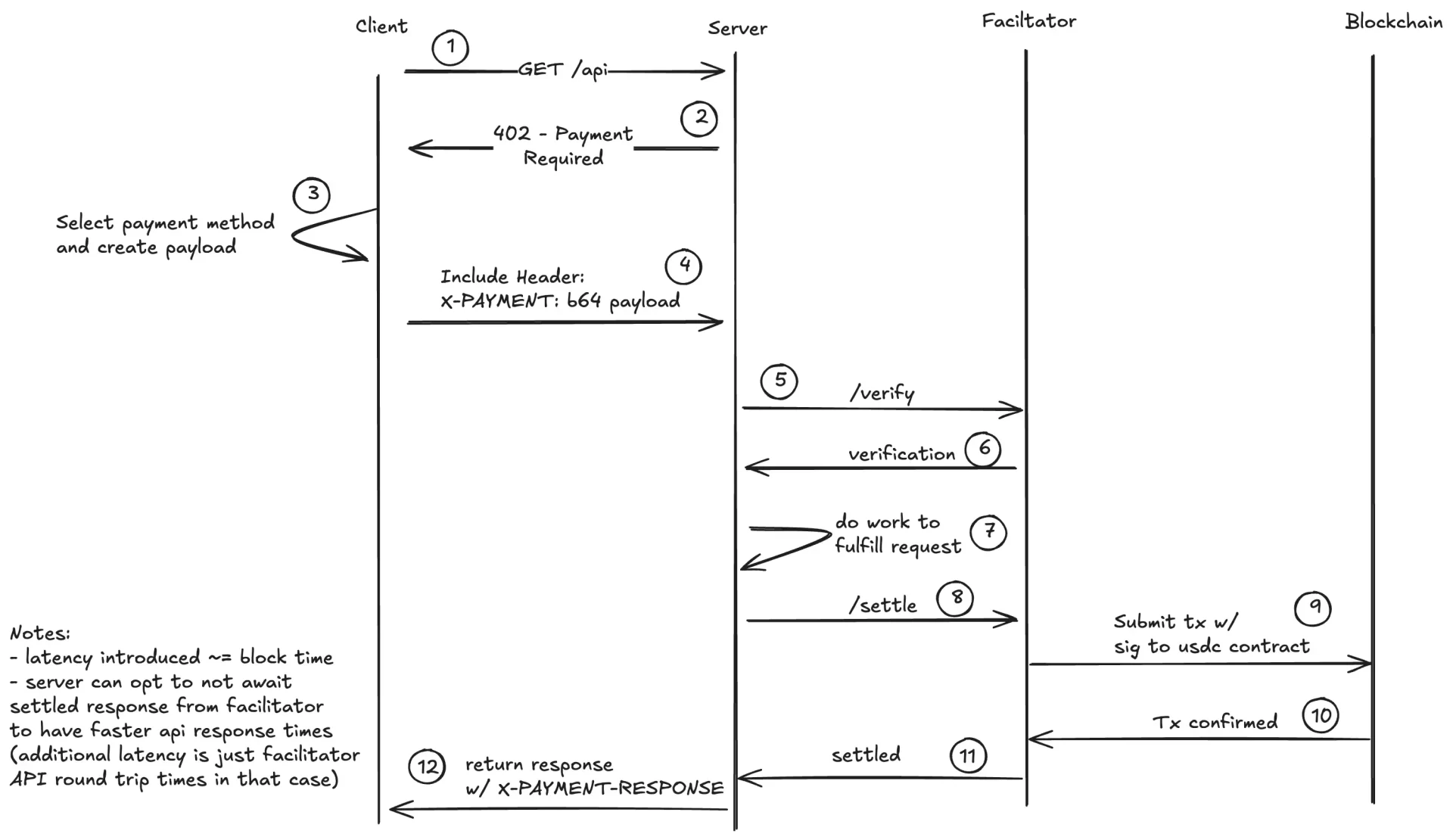

典型请求/支付交互

下面按时间线展示一个实际交互,并在每一步给出为什么这样设计、实现细节与常见实现方式(示例 header、签名策略等)。示例中的 header 名称为常见实现中出现的约定名称(如 X-PAYMENT),用于说明概念;在实际接入时应以目标服务的规范为准。

初始请求(Client → Server)

客户端向某付费资源发出普通请求(GET/POST)。服务端若检测到该请求需要付费,则直接返回 HTTP/1.1 402 Payment Required,并在响应体或响应头中包含“支付要求描述”(pricing payload)。这个 payload 通常包括:

-

amount:需支付的数额(通常以最小单位表示) -

token或currency:例如 USDC、或指定链/代币标识(链无关实现会包含链标识或代币合约地址) -

recipient:收款地址或收款方标识(可能是一个智能合约地址或 facilitator 指定的结算终端) -

valid_until:付款要在何时之前被完成(防止重放或过时报价) -

payment_reference:可选的业务引用 ID,便于追踪与对账

为什么这样? 把支付参数以结构化方式传回,能做到“发现价格—支付—重试”这个闭环自动化,AI 代理可以无须人工干预完成。

客户端构建支付凭证(Client 内部)

客户端在收到支付要求后,一般会做两件事:

-

构建链上交易或离链授权:这可能是直接发起一个链上转账到

recipient,也可能是构建一个预签名付款授权 / permit(例如 ERC-20 的某些授权扩展)或构造对 facilitator 可验证的离链签名。 -

构造支付声明(payment proof)并签名:为避免在提交时被篡改,客户端通常会对支付细节(如

payment_reference、金额、目标、nonce、时间戳)进行数字签名,形成可验证的支付证据。

常见实现方式:一些实现让客户端直接把链上 tx hash 作为支付凭证;另一些实现(为了更快、降低链交互)采用“签名授权 + facilitator relay”模式——客户端签名并把签名提交给服务端或 facilitator,由 facilitator 在链上执行或验证。

客户端提交支付凭证并重试请求(Client → Server)

客户端在重试时将支付凭证放到请求头或请求体中(常见约定 header 如 X-PAYMENT,包含:支付方式、签名、tx_hash/receipt、过期时间等),然后再次请求相同的资源。示例(示意):

GET /paid/resource HTTP/1.1

Host: api.example.com

Authorization: Bearer ...

X-PAYMENT: {"tx_hash":"0xabc...", "method":"onchain","token":"USDC","amount":"100","signature":"0x...","reference":"order-1234"}

为什么放 header? 这样可以让中间件层(web server / reverse proxy / facilitator)在不破坏请求语义的前提下读取并验证支付凭证,便于集成现有 HTTP 基础设施。

验证与结算(Server / Facilitator)

服务端或 facilitator 会对支付凭证进行一系列验证步骤:

-

格式与签名校验:验证凭证签名是否来自请求方(防止伪造)。

-

链上状态检查(或 facilitator 观察):确认链上 tx 是否已经被矿工/验证者打包并达到必要确认数,或确认 facilitator 的中继/签名代表了已经结算的状态。

-

金额 / 目标核对:链上转账的金额/代币/收款地址是否与最初 402 中给出的 pricing payload 匹配。

-

重放 / 竞态保护:使用

payment_reference、nonce 或服务端维护的 request id 阻止同一凭证被重复用于多次获取资源(或设计为可复用,根据业务而定)。

如果验证通过,服务端会发放资源(200 OK,或者临时授权令牌)。如果验证失败,会返回更明确的错误(例如 402 + 错误码、或 4xx 描述)。Facilitator 的存在可以把“观察链上状态、快速返回结果”这件事做得更轻量化,从而保证低延迟体验。

常见实现细节与工程权衡

下面讨论一些工程上需要考虑的点与 x402 社区/实现中常见的做法。

链无关但要传链信息

x402 目标是 chain-agnostic,但“链无关”并不等于“不传链信息”——服务端通常需要知道客户端将要支付到哪个链或以哪个代币支付(因为不同链的收款地址/合约不同)。因此 402 的 payload 会包含链 ID、代币合约地址或标准标识符。要注意:这要求客户端钱包/agent 能够管理多链签名与交易构造。

减少链上延迟:on-chain vs 助手/中继(Facilitator)

直接在客户端发起链上 tx 并等待 confirmations 会带来显著延迟(秒到分钟不等,取决链)。为降低延迟,常见做法是:

-

使用稳定币与快速 L2/链:推荐 USDC 等且走低延迟链(或 Rollups)。

-

引入 Facilitator:客户端提交签名授权给 facilitator,facilitator 做链上提交并回报最终可验证的“receipt”或签名证明给服务端,从而把链提交延迟隐藏在中间件里。这样能实现秒级 UX。

支付凭证的可验证性与防抵赖

为满足安全性,支付凭证要满足可验证、抗篡改和抗重放。常见做法包括:

-

使用 ECDSA/ED25519 等数字签名对 payment payload(包括

reference、amount、timestamp、nonce)签名; -

在 facilitator 返回的 receipt 中附带其 own signature(便于第三方或服务端验证 facilitator 的结算动作);

-

建议引入短期有效期字段(

valid_until)以减少重放窗口。

计费模型与对账

x402 规范本身对“谁收多少费用”保持中立,但在实践中仍需解决:

-

汇率 / 小数位问题(不同代币小数位不同)。

-

退款 / 争议处理:一旦支付完成但资源未交付,需要补偿或回滚机制(这涉及链上可逆性或 facilitator 承担担保职责)。

-

对账与审计:建议在 402 payload 中包含可追踪的

business_reference,并将链上 tx hash、服务端接受时间等写入日志或事件,以便对账。

安全与失败模式(工程师应该关心的细节)

-

前端/客户端被盗签或被滥用:签名私钥要安全存储,尤其是自动化代理场景;建议最小权限和每日限额策略。

-

中间人攻击(MITM):务必在 HTTPS/TLS 上运行 x402 流程,并对关键 payload 与签名做双向校验(服务器验证签名、facilitator 返回带签名的 receipt)。

-

链分叉 / 交易替换:如果客户端提交了链上交易但链分叉或替换(replace-by-fee),facilitator/服务端需要对最终确认状态做防护。

-

重放攻击:通过 nonce、timestamp、reference 与状态机控制避免重复消费。

开发者集成体验(示例与工具)

-

中间件/代理集成:x402 很适合在反向代理或 API 网关(如 Nginx、Envoy)之上实现为一层中间件——当后端返回 402 时,代理可把其转成机器可理解的 payment challenge,并把客户端的支付凭证转发给 facilitator 验证,从而实现透明化。已有社区实现(JS/Go/Rust)和示例库可以直接复用。

-

SDK/Transport 层:客户端 SDK 一般实现自动探测 402、构建签名、提交凭证、重试并处理失败的完整流程,减轻最终产品开发者负担。Github 上已有多个参考实现。

-

示例:一行代码解锁:很多教程把 x402 的吸引力归结为“把支付嵌入 HTTP,仅需很少的代码就能把 API 变成付费点”,这主要依赖于中间件+facilitator+客户端 transport 的组合。

例外情形与替代策略

-

高价值/复杂合约的场景:如果付费涉及复杂的合约逻辑(例如基于结果的分成、带仲裁的多方结算),单纯的 x402 一次性支付模型可能不足,需要扩展协定或结合链上 escrow/合约。

-

离线/受限设备:IoT 设备或无热钱包的设备可采用“预充值 / 托管账户 + facilitator 代签”策略,但这降低了无账户体验的理想性并引入信任。

官方网站:https://www.x402.org/